Le blepharospasme, caractérisé par des contractions involontaires des muscles oculaires, représente un trouble neurologique qui affecte principalement les femmes entre 50 et 60 ans. Cette pathologie, touchant environ 36 personnes sur un million en Europe, altère significativement la qualité de vie des patients par ses manifestations caractéristiques au niveau des yeux.

Comprendre le blepharospasme et ses mécanismes

Le blepharospasme se manifeste par des contractions musculaires involontaires autour des yeux, entraînant des clignements répétitifs et parfois une fermeture prolongée des paupières. Cette affection, dont l'origine reste souvent mystérieuse, peut apparaître spontanément ou être liée à divers facteurs comme la fatigue ou le stress.

Définition et caractéristiques du blepharospasme

Cette pathologie se définit comme un spasme des muscles périoculaires provoquant des clignements et fermetures involontaires des yeux. Les symptômes varient en intensité et peuvent s'aggraver avec la lumière intense, la fatigue ou l'anxiété. Dans certains cas, la condition présente un caractère héréditaire ou s'associe à d'autres affections oculaires comme la sécheresse oculaire.

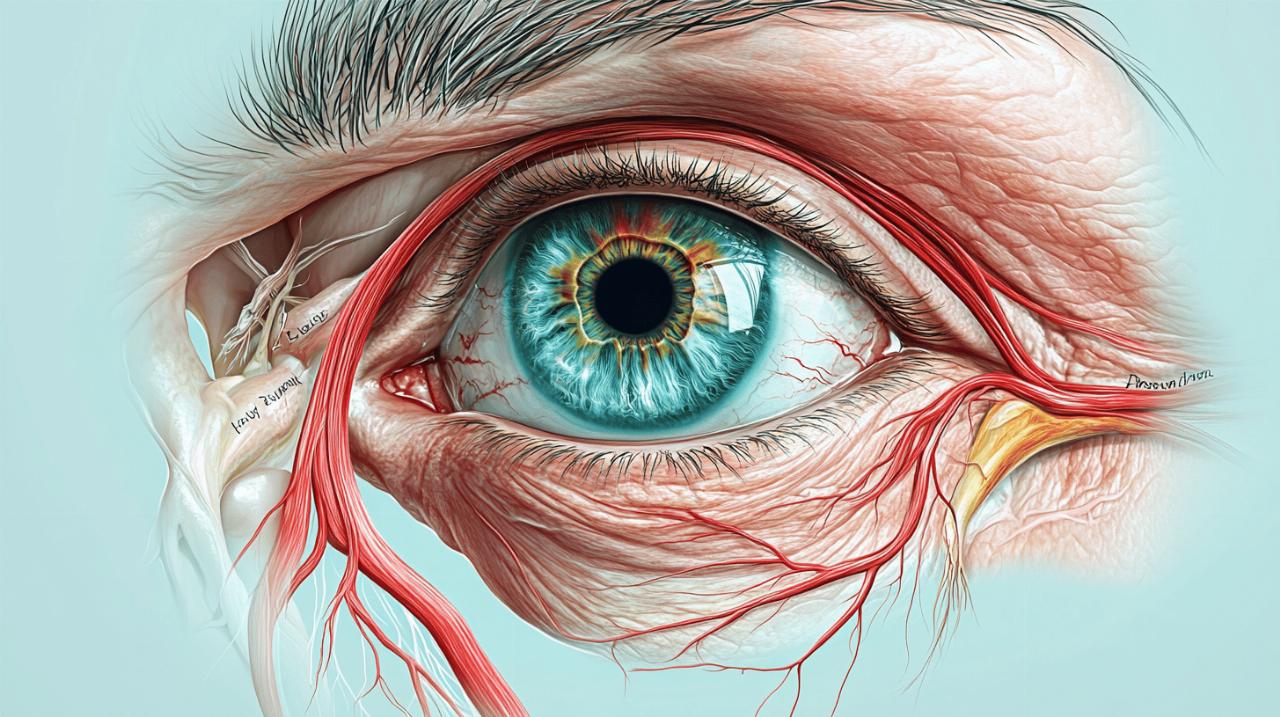

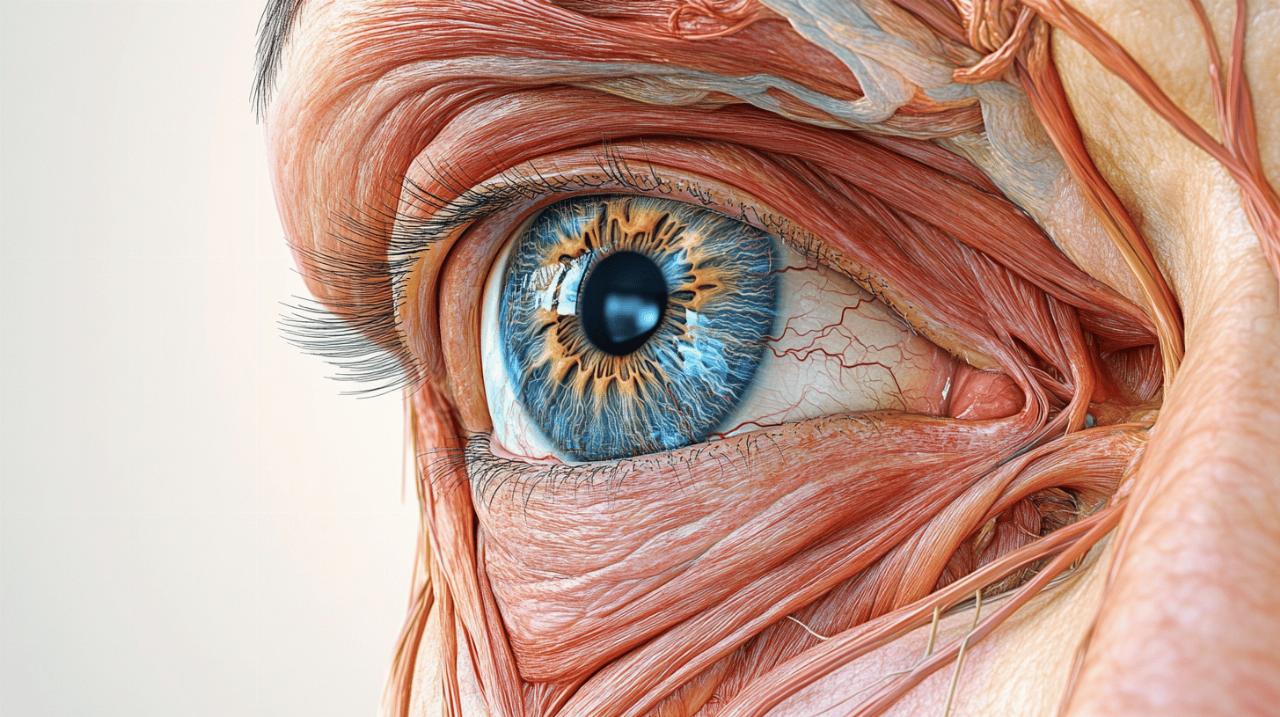

Fonctionnement neurologique et muscles impliqués

Le mécanisme neurologique du blepharospasme implique une dysfonction des signaux nerveux contrôlant les muscles orbiculaires des yeux. Cette perturbation peut être influencée par des facteurs environnementaux et physiologiques. Les recherches en neuro-imagerie permettent une meilleure compréhension de ces mécanismes, distinguant notamment le blepharospasme d'autres troubles oculaires similaires.

Les origines et facteurs déclencheurs du blepharospasme

Le blepharospasme se caractérise par des contractions involontaires des muscles autour de l'œil, provoquant des clignements répétés et la fermeture des yeux. Cette affection neurologique affecte majoritairement les femmes entre 50 et 60 ans, avec une prévalence d'environ 36 personnes sur 1 million en Europe. En France, près de 20 000 patients sont concernés par cette pathologie.

Les causes principales identifiées par la recherche

L'origine exacte du blepharospasme reste majoritairement inconnue. Une composante génétique a été identifiée dans certains cas familiaux. Des liens ont été établis avec d'autres affections comme la sécheresse oculaire, le trichiasis ou la maladie de Parkinson. Les avancées en neuro-imagerie permettent une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents. L'analyse des symptômes révèle que la neuroplasticité joue un rôle dans cette pathologie, ouvrant la voie à des approches thérapeutiques ciblées.

Les facteurs aggravants au quotidien

La lumière intense représente un facteur majeur d'aggravation des symptômes. Le stress, la fatigue et l'anxiété intensifient aussi les contractions musculaires involontaires. Pour atténuer ces symptômes, le port de lunettes de soleil s'avère bénéfique. Des gestes simples apportent un soulagement temporaire : toucher le visage, couvrir les yeux, chanter, fredonner ou mâcher du chewing-gum. Les exercices basés sur la neuroplasticité, comme la relaxation des muscles du visage ou les clignements ciblés, peuvent aider à rééduquer les muscles et les nerfs.

Reconnaître les manifestations du blepharospasme

Le blepharospasme se caractérise par des contractions involontaires des muscles autour de l'œil. Cette affection neurologique, touchant principalement les femmes entre 50 et 60 ans, affecte environ 36 personnes sur un million en Europe. En France, on recense approximativement 20 000 patients atteints de ce trouble.

Les signes précurseurs et premiers symptômes

Les manifestations initiales du blepharospasme se traduisent par des clignements involontaires des yeux. Ces contractions musculaires peuvent apparaître progressivement et s'intensifier avec le temps. La lumière vive, la fatigue ou l'anxiété représentent des facteurs susceptibles d'amplifier ces manifestations. Les personnes touchées remarquent souvent une gêne croissante lors d'activités quotidiennes. La distinction entre le blepharospasme et la sécheresse oculaire s'avère parfois délicate, car leurs symptômes peuvent se confondre.

L'évolution des symptômes dans le temps

Sans prise en charge adaptée, les symptômes peuvent évoluer vers une fermeture involontaire prolongée des yeux. Cette progression peut rendre les activités quotidiennes difficiles. Les patients développent parfois des stratégies d'adaptation, comme le fait de toucher leur visage ou de fredonner. La recherche montre que des exercices basés sur la neuroplasticité, tels que la relaxation des muscles du visage ou le suivi visuel, peuvent améliorer la condition. Les traitements disponibles, notamment les injections de toxine botulique, offrent un soulagement temporaire durant 3 à 6 mois. Dans les cas résistants aux traitements conventionnels, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

Les solutions thérapeutiques disponibles

Le bléparospasme, caractérisé par des contractions involontaires des muscles oculaires, nécessite une prise en charge adaptée. La compréhension des différentes options thérapeutiques permet d'offrir aux patients une réponse optimale face à cette affection neurologique.

Le bléparospasme, caractérisé par des contractions involontaires des muscles oculaires, nécessite une prise en charge adaptée. La compréhension des différentes options thérapeutiques permet d'offrir aux patients une réponse optimale face à cette affection neurologique.

Les traitements médicaux et chirurgicaux actuels

La toxine botulique représente le traitement de première intention, avec des injections renouvelables tous les 3 à 6 mois pour bloquer l'activité musculaire excessive. Les benzodiazépines constituent une alternative médicamenteuse, bien que leur efficacité reste limitée. La chirurgie s'avère une option pour les cas résistants aux autres traitements, impliquant soit le retrait partiel du muscle orbiculaire, soit la mise en place de bandelettes. Cette intervention n'est envisagée qu'après l'échec des thérapies conventionnelles.

Les approches complémentaires et le suivi médical

Des solutions pratiques accompagnent le traitement principal. Le port de lunettes de soleil protège contre la lumière intense, facteur aggravant fréquent. Des manœuvres simples apportent un soulagement temporaire : chanter, fredonner, toucher la paupière ou mâcher du chewing-gum. Les exercices basés sur la neuroplasticité, comme les pressions douces sur les paupières, les clignements ciblés et la relaxation des muscles faciaux, participent à la rééducation musculaire et nerveuse. Un suivi régulier permet d'adapter le traitement selon l'évolution des symptômes.

L'impact psychologique et social du blepharospasme

Le blepharospasme, caractérisé par des contractions involontaires des muscles oculaires, représente un défi considérable dans la vie sociale et psychologique des personnes atteintes. Cette affection, touchant principalement les femmes entre 50 et 60 ans, entraîne des répercussions significatives sur le quotidien des patients.

Les défis quotidiens rencontrés par les patients

Les personnes atteintes de blepharospasme font face à des situations complexes au quotidien. Les clignements involontaires et la fermeture spontanée des yeux limitent leurs activités. La sensibilité à la lumière intense nécessite le port constant de lunettes de soleil. La fatigue et l'anxiété intensifient les symptômes, créant un cercle vicieux. Les patients rencontrent des difficultés dans leurs interactions sociales et professionnelles, avec un risque d'isolement social.

Les stratégies d'adaptation et le soutien familial

Les patients développent des techniques personnalisées pour gérer leurs symptômes. Les manœuvres simples comme le fait de chanter, fredonner, toucher la paupière ou mâcher du chewing-gum apportent un soulagement temporaire. Le soutien familial joue un rôle central dans l'accompagnement. Les exercices basés sur la neuroplasticité, comme la relaxation des muscles du visage et le suivi visuel, permettent une rééducation progressive. L'entourage aide à maintenir une vie sociale active malgré les contraintes liées aux traitements réguliers, notamment les injections de toxine botulique à renouveler tous les 3 à 6 mois.

Prévention et gestion du blepharospasme au quotidien

La gestion du blepharospasme nécessite une approche globale incluant des modifications environnementales et des exercices spécifiques. Cette affection, caractérisée par des contractions involontaires des muscles oculaires, affecte principalement les femmes âgées de 50 à 60 ans. Une combinaison de différentes stratégies permet d'améliorer le confort des patients.

Les adaptations environnementales et habitudes bénéfiques

L'aménagement de l'environnement joue un rôle essentiel dans la réduction des symptômes. Le port de lunettes de soleil aide à diminuer la sensibilité à la lumière, facteur aggravant fréquent. Des gestes simples apportent un soulagement : toucher doucement le visage, couvrir les yeux, chanter, fredonner ou mâcher du chewing-gum. Ces techniques constituent des solutions pratiques pour les cas légers. La gestion du stress et de la fatigue s'avère également primordiale, ces facteurs ayant une influence directe sur l'intensité des clignements involontaires.

Les exercices et techniques de relaxation musculaire

Les exercices basés sur la neuroplasticité représentent une approche prometteuse dans la prise en charge du blepharospasme. Cette méthode comprend des exercices ciblés tels que la pression douce des paupières, les clignements contrôlés et la relaxation des muscles faciaux. Le suivi visuel fait partie des techniques recommandées pour rééduquer les muscles et les nerfs. Ces exercices, associés à un programme de rétablissement spécifique, participent à l'amélioration des symptômes et au maintien d'une meilleure qualité de vie.